Kammerspiele der Josefstadt

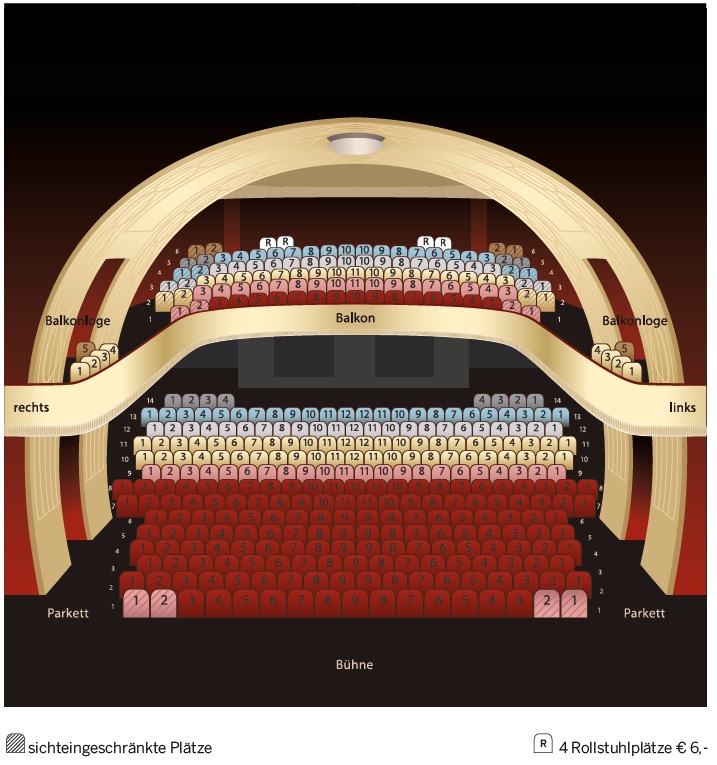

Die traditionsreiche Bühne im Herzen Wiens steht für urbane, intelligente Unterhaltung. In dem intimen Theater mit seinen 394 Sitzplätzen erlebt das Publikum Schauspielkunst live und hautnah – mit Publikumslieblingen und Stars aus TV, Kabarett und Film. Geboten wird feinfühliges, kluges und unterhaltsames Theater auf höchstem Niveau.

Seit 2006 hat Josefstadt-Direktor Herbert Föttinger die über 115 Jahre alten Kammerspiele als Bühne der zeitgenössischen Stadtkomödie neu positioniert. Hier stehen vorwiegend zeitgenössische Autor:innen wie Daniel Kehlmann, Daniel Glattauer, Peter Turrini, Tom Stoppard, Ken Ludwig u. v. a. auf dem Spielplan – mit Werken, die gesellschaftlich relevante, aktuelle Themen mit Humor, Ironie und Leichtigkeit verhandeln.

Als kleinere Schwesterbühne des Theaters in der Josefstadt sind die Kammerspiele bekannt für ihre besondere Atmosphäre, die Nähe zwischen Publikum und Bühne schafft. Theater wird hier unmittelbar, lebendig und persönlich erlebbar – ein Ort, an dem die Kunst des Schauspiels eine besondere Intensität entfaltet.

Das Repertoire umfasst moderne Klassiker, zeitgenössische Dramatik, pointierte Komödien und ausgewählte Musicals. Namhafte Regisseur:innen und ein vielfach ausgezeichnetes Ensemble – darunter zahlreiche bekannte Gesichter aus Bühne und Bildschirm – sorgen für anspruchsvolle Unterhaltung mit Tiefgang.

Kammerspiele der Josefstadt

Rotenturmstraße 20

1010 Wien

Bitte beachten Sie, dass die Rotenturmstraße eine Begegnungszone mit beschränkter Zufahrt ist.

100 Jahre Kammerspiele 1910 - 2010

1000mal Premierenfieber

Mitten in der Wiener City. An der Ecke Fleischmarkt/Rotenturmstraße klafft im Winter 1909 ein riesiges Loch. Ein Renommeeprojekt wird hier hochgezogen. Der junge Architekt Arthur Baron hat ein von secessionistischen Formen geprägtes Geschäftshaus entworfen. Er baut modern, setzt Glas und Metall ein. Büros und Geschäfte werden hier einziehen, aber auch ein Theater im Souterrain. Dessen Planung übernehmen die Architekten Franz Freiherr von Krauß und Josef Tölk (von ihnen stammen auch die Franzensbrücke über den Donaukanal, die Volksoper, das 1960 abgerissene Wiener Bürgertheater und das Kurhaus Semmering.). Sie haben neue, ungewöhnliche Ideen: ein versenkbarer Eiserner Vorhang, Mahagoni an den Wänden, Plüsch in heliotroper Farbe und eine Bogenstruktur. Julius Strobl, ein Schauspieler mit Amerika-Erfahrung, sucht um die Konzession zum Betrieb des neuerrichteten Theaters an, findet einen Mäzen und eröffnet am 14. Oktober 1910 – die Residenzbühne – so lautet der Name unserer Kammerspiele in den ersten sechs Jahren. Das 506 Plätze-Haus mit geräumigem Balkon lockte sein Publikum mit literarischem Experiment und Anspruch: Frank Wedekind, Wegbereiter des Expressionismus und damals Skandalautor, wurde regelmäßig aufgeführt. Fast im Jahreswechsel bekam das kleine Theater neue Direktoren. Ihnen allen war ein Ziel gemeinsam: mit kritischer Literatur und mutiger Gegenwartsdramatik gehobene Unterhaltung zu bieten. 1916 ändert die Residenzbühne ihren Namen in Kammerspiele.

Nach dem 1. Weltkrieg werden die Kammerspiele kurzzeitig dem Volkstheater angegliedert. Zusammenschlüsse von Theatern sind damals üblich; so gehören die Kammerspiele auch einmal zu einem Zusammenschluss mehrerer Bühnen im ersten Bezirk, gemeinsam mit dem „Modernen Theater“ in der Johannesgasse (heute Metro-Kino). Dem hohen Anspruch bleibt man treu: Man spielt Sternheim, Strindberg, Shaw, Wildgans, Grillparzer, Ibsen.

Goldene 20er Jahre

In den Inflationsjahren war das Unterhaltungs- und Ablenkungsbedürfnis der „restösterreichischen“ Bevölkerung ein großes: Vergnügungen in sämtlichen Formen erlebten einen großen Zulauf. Mit der „Ware Theater“ konnte viel Geld verdient werden, Spekulanten investierten in der Hoffnung auf hohe Gewinne, neue Privattheater auf Geschäftsbasis entstanden.

In diese Zeit fiel die österreichische Erstaufführung von Schnitzlers Reigen in den Kammerspielen. Der Autor begleitete die Inszenierung persönlich. Das Publikum liebte den erotischen Ringelreihen von Anfang an. Aber die Zeitungen begannen eine antisemitische Hetzkampagne. Vorstellungen wurden organisiert gestört. Am 16. Februar 1921 stürmten rund 200 Personen das Theater, warfen Stinkbomben und verwüsteten die Einrichtung. Das Innenministerium verbot jede weitere Aufführung. Erst nach einem Urteil des Verfassungsgerichtshofs konnte der Reigen im März 1922 wieder gespielt werden.

Wirtschaftskrise

Doch Ende 1922 machen die „Sanierungsmaßnahmen zur Beendigung der inflationären Entwicklung“ den Theaterbesuch schon zu einem unerschwinglichen Luxus. Publikumsmangel führt zum Zusammenbruch ganzer „Theaterketten“. Die Verhältnisse waren chaotisch. 1924 wird der Schilling eingeführt, die Inflation abgedämpft. Max Reinhardt eröffnete sein Theater in der Josefstadt und wirft ein Auge auf die Kammerspiele. 1925 kommt es zu einer Interessensgemeinschaft mit den „Reinhardt-Bühnen“ in Wien und Berlin. Gastspiele der Reinhardt-Bühnen bleiben (bis 1934) der einzige Fixpunkt der Kammerspiele, wo einige Direktoren ihr Glück versuchen.

1926 Jazz, Revuen, Girls

Revuen sind jetzt in, kurze Röckchen, lange Beine, schnelle Witze, jazzige Rhythmen – man mag es „amerikanisch“. Das Publikum stürmt Flirt und Jazz mit Hermann Leopoldi, eine Revue von Karl Farkas. Broadway heißt ein Stück über Revuegirls, in dem die junge Marlene Dietrich auftritt, neben ihr Peter Lorre, auch ein späterer Hollywood-Star (Casablanca). Allmählich erlahmt das Interesse am Modetrend „Revue“, die Wiener werden „schenkelsatt“. Man zeigt Gastspiele mit deutschen Filmgrößen wie Heinz Rühmann. Auch Egon Friedell schreibt für die Kammerspiele und tritt als Schauspieler auf. Karl Farkas erfindet die „Kammer-Revue“, ein Ereignis, das in den gesamten Kammerspielen, auch in den Foyers, stattfindet und das Publikum miteinbezieht. Fritz Grünbaum ist deren Star. Als Folge der Weltwirtschaftskrise von 1929 kam es in den 1930er Jahren wieder zu Schließungen von Theatern in Wien. Offene Gagen- und Steuerforderungen führten zu Exekutionen und Zwangsverwaltungen. Einmal werden die Kammerspiele geschlossen, einmal mutig wiedereröffnet. Die Zeit der schnellen Direktionswechsel ist noch nicht vorbei. Dafür spielt man die Stücke umso länger. 100 Vorstellungen sind keine Seltenheit, wenn Otto Preminger, der spätere Hollywood-Regisseur, inszeniert und Hans Moser, Annie Rosar und Käthe Gold spielen.

Das von Arbeitslosigkeit und Lohnsenkungen stark betroffene Bühnenpersonal hatte seit 1933 Konkurrenz aus Hitler-Deutschland bekommen: jüdische und politisch unerwünschte KünstlerInnen auf der Flucht vor den Nazis. Nur für wenige Jahre bot Wien ihnen Schutz.

1938 „Säuberung“

Mit dem Einmarsch deutscher Truppen werden die Kammerspiele personell und künstlerisch durch eine sofortige „Säuberungswelle“ verändert. Jüdisches und oppositionelles Theaterpersonal – vomDirektor über die Künstler bis hin zu den Technikern – wird vom Erwerbsleben ausgeschlossen. Auch im Publikum dürfen keine Juden sitzen. Geistige und künstlerische Impulse waren in Wien aber seit jeher in hohem Maß von jüdischen Bürgern ausgegangen. Jetzt, da sie verjagt, eingesperrt oder umgebracht waren, entstand ein künstlerisches Vakuum. Publikumsliebling Fritz Grünbaum wird in Dachau ermordet, Paul Morgan, der in 50 Filmen spielte und nach Österreich floh, und an den Kammerspielen auftrat, erliegt im KZ Buchenwald den Misshandlungen der Nazis. Der ehemalige Kammerspiele-Direktor Rudolf Beer begeht nach brutalen Verhören durch die SA Selbstmord … Aber die „deutsche Bühne“ fühlt sich als „moralische Anstalt“, die Spielpläne sind von jüdischer und ausländischer Dramatik „gesäubert“. Die Kammerspiele werden auf „tollen Schwank und derbe Hausmannskost“ programmiert, wie ein Werbefolder der Zeit sagt. Während des 2. Weltkriegs diente der Theaterbesuch der Ablenkung, und die Besucherzahlen erreichten Höchstwerte. Mit den Luftangriffen auf Wien endet auch das Theaterleben: Am 1. September 1944 lässt Goebbels die Theater sperren.

Kriegsende 1945

Nach Kriegsende brach sich in Wien der aufgestaute künstlerische Elan Bahn, mit einer Vehemenz, die heute unvorstellbar ist. Es wurde debattiert, getanzt, gejubelt. Die Theaterleidenschaft der notleidenden Wiener schien in diesem ersten Nachkriegsjahr grenzenlos zu sein. Noch standen die Kammerspiele unter „öffentlicher Verwaltung“. Pächter ab 1945 war Hanns Horak, der sich um einen literarischen Spielplan bemühte und die Saison mit einer Dramatisierung von Steinbecks Der Mond ging unter eröffnete und Werfels Jacobowsky und der Oberst sowie Shakespeares Wie es Euch gefällt folgen ließ. Stromausfälle, ungeheizte Säle und die Verschleppung von Darstellern für Aufräumarbeiten durch russische Soldaten machten das Theater zu einem Abenteuer. 1949 wird die lose Ehe mit der Josefstadt amtlich: Die Kammerspiele übernehmen Inszenierungen des Theaters in der Josefstadt, der Spielbetrieb wird gemeinsam geführt. 1950 erreicht die Theaterkrise einen Höhepunkt. Kurz davor wurden Theatersubventionen eingeführt. Die Kammerspiele gingen leer aus.

Schwarz-Weiß-Fernsehen

1955 wird der Staatsvertrag unterzeichnet. Österreich ist frei – und die „Theater in der Josefstadt Betriebs Ges.m.b.H“ wird gegründet. Die Anteile halten zu jeweils 50% Franz Stoß und Ernst Haeusserman. Die beiden leiten – einmal abwechselnd, dann wieder gemeinsam, die Josefstadt 30 Jahre lang und prägen das Image der Theater nachhaltig. Die Kammerspiele sehen sie als Stätte des Amüsements. Man arbeitet eng mit dem ORF zusammen, der einen wichtigen Teil seines Unterhaltungsprogramms mit Aufzeichnungen aus den Kammerspielen bestreitet. Aber auch umgekehrt wirkt die Zusammenarbeit befruchtend: 1961 rief Helmut Qualtinger in der österreichischen Öffentlichkeit mit seinem Herrn Karl einen Sturm von bis dato noch nicht dagewesener Dimension hervor. Die Kammerspiele führten diesen Fernsehskandal in der Folge 66 mal auf. Doch Provokantes wird langsam seltener im Programm. Die handfeste Lustspielkost reicht aber immerhin bis zu Horváth und LernetHolenia, Molnár und Coward.

In den 1960er Jahren fallen in Wien mehrere Theater der Spitzhakke zum Opfer, einige werden zu Kinos umfunktioniert. Die Kammerspiele stehen dank ungebremstem Publikumszulauf aber nicht zur Disposition. Hier spielen die Stars ihrer Zeit: Johannes Heesters, Ernst Waldbrunn, Fritz Eckhardt, Fritz Muliar, Alfred Böhm, Elfriede Ott, Hans Holt, Vilma Degischer, Erik Frey, Kurt Heintel, Susanne Almassy und Albert Rueprecht.

Renovierung im Siebziger-Jahre-Look

Anno 1973 brauchen die Kammerspiele ein Lifting. Bühnenbildner und Architekt Prof. Otto Niedermoser „verschönt“ Zuschauerraum und Foyers. Dabei wird leider der Kristall-Luster ersetzt, der ebenso wie im Theater in der Josefstadt zu Vorstellungsbeginn an die Decke gezogen wurde.

In den Siebziger-Jahren sucht das Publikum in den Kammerspielen einen vergnüglichen Abend, eine Hetz. Während andernorts Botho Strauß, Havel und Stoppard die Bühnen erobern, wird in den Kammerspielen „Opas Lachtheater“ geboten: Verwechslungen und Seitensprung, Arnold & Bach Schwänke,Pension Schöller und Charleys Tante treffen den breiten Geschmack des Publikums. Max Böhm und Alfred Böhm sind die Helden dieser Pointenjagd.

1988 übernimmt Otto Schenk die Josefstadt. Von Anfang an lebt er die Tradition des spielenden Direktors, mit Vorliebe in den Kammerspielen. Und trifft den Publikumsgeschmack mit ziemlicher Fortune. 1990 prügeln sich die Menschen um Karten für Othello darf nicht platzen, das in der Folge 19 Jahre auf dem Spielplan stehen wird. „Zugpferde“ der Kammerspiele sind neben dem Direktor weiterhin Elfriede Ott, Ossy Kolmann, Fritz Muliar und bald auch Helmuth Lohner, der als Direktionsnachfolger das Erfolgsrezept übernimmt: Man kommt wegen der Schauspieler, wegen der Publikumslieblinge.

Direktor Herbert Föttinger positioniert seine Bühne in der City ab 2006 als moderne Stadtkomödie, mit heutigen Themen und Uraufführungen, chicer Bühnenästhetik und Gästen aus dem Kabarettbereich. Eine Generalrenovierung soll den Kammerspielen 100 Jahre nach ihrer Gründung die Fortsetzung der Erfolge auch in Zukunft ermöglichen.

(Christiane Huemer-Strobele)

Historisches

1910 Die Wiener Kammerspiele werden nach einem Entwurf von Franz Freiherr von Krauss und Josef Tölk gebaut.

1916 wird die Direktion und die Spielleitung an Herbert Jhering übergeben, anschließend leitet Alfred Bernau das Theater, das damals zum ersten Mal als "Wiener Kammerspiele" bezeichnet wird.

1919 Die Kammerspiele kommen unter die Zentralleitung des Deutschen Volkstheaters.

1925 Ludwig Körner leitet die Wiener Kammerspiele und es kommt zu einer Interessensgemeinschaft mit den "Reinhardt-Bühnen" in Wien und Berlin. Unter Körners Leitung werden die Kammerspiele die Zweitbühne des Theaters in der Josefstadt, dem sie seitdem, mit einigen Jahren Unterbrechung, angehören. Betriebsführung, Ensemble und Rechtsträger sind seither identisch mit dem Theater in der Josefstadt.

1973 Neugestaltung durch den Architekten Prof. Otto Niedermoser.

2013 wurden die Kammerspiele der Josefstadt in 5,5 Monaten einer umfassenden Generalrenovierung unterzogen.

Grund für den großen Erfolg der Kammerspiele sind und waren populäre Schauspieler und ihre Leidenschaft, Komödien zu spielen.

Legendäre Auftritte hatten hier u.a.: Susanne Almassy, Senta Berger, Karlheinz Böhm, Walter Giller, Johannes Heesters, Christiane Hörbiger, Gertraud Jesserer, Ossy Kolmann, Cissy Kraner, Georg Kreisler, Lotte Ledl, Helmuth Lohner, Marianne Mendt, Karl Merkatz, Fritz Muliar, Susi Nicoletti, Christine Ostermayer, Elfriede Ott, Gunter Philipp, Otto Schenk, Erwin Steinhauer, Nadja Tiller, Peter Weck, Klaus Wildbolz, Bibiana Zeller, Max Böhm, Alfred Böhm, Fritz Eckhardt, Richard Eybner, Adrienne Gessner, Erik Frey, Heinz Conrads, Vilma Degischer, Axel von Ambesser, Paul Hörbiger, Lotte Lang, Hans Jaray, Maria Andergast, Marte Harell, Hans Holt, Hilde Krahl, Nicolin Kunz, Albert Bassermann, Siegfried Lowitz, Carl Merz, Hans Moser, Dorothea Neff, Elisabeth Neumann-Viertel, Jane Tilden, Karl Paryla, Helmuth Qualtinger, Gerhard Riedmann, Annie Rosar, Leopold Rudolf, Marianne Schönauer, Karl Schönböck, Kurt Sowinetz, Georg Thomalla, Hans Thimig, Helene Thimig, Luise Ullrich, Ernst Waldbrunn, Guido Wieland, Hugo Wiener, Grete Zimmer, Kurt Heintel u.v.a.

Lage

Kammerspiele der Josefstadt

Rotenturmstraße 20

1010 Wien

Bitte beachten Sie, dass die Rotenturmstraße eine Begegnungszone mit beschränkter Zufahrt ist.

So finden Sie die Kammerspiele der Josefstadt.